卡米尔·克劳德尔:先驱女雕塑家与疯人院

来源:芝加哥艺术博物馆 作者:芝加哥艺术博物馆 时间:2023-11-04

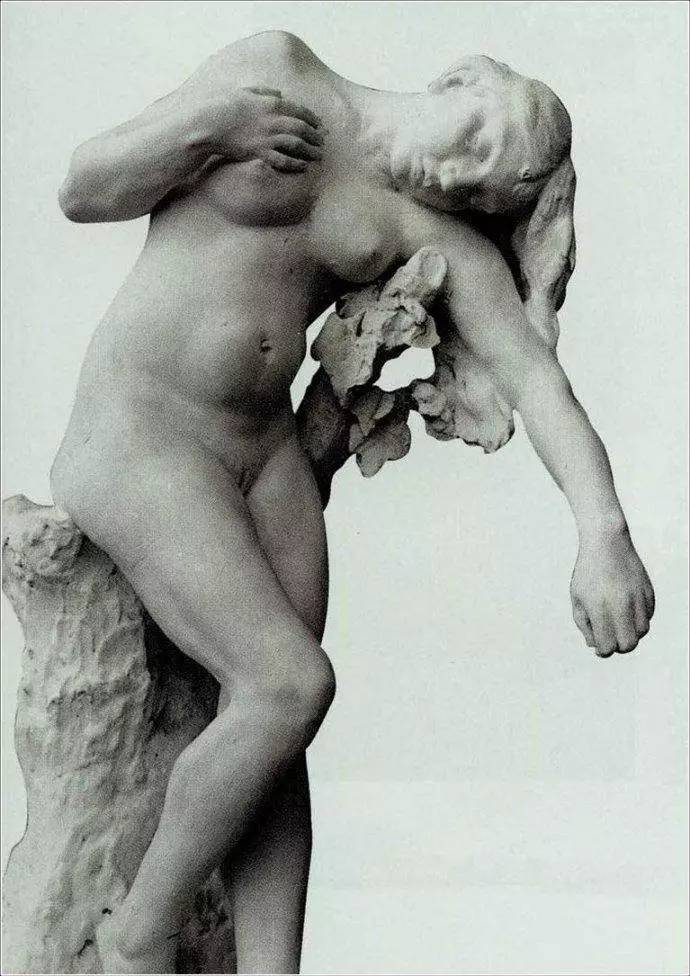

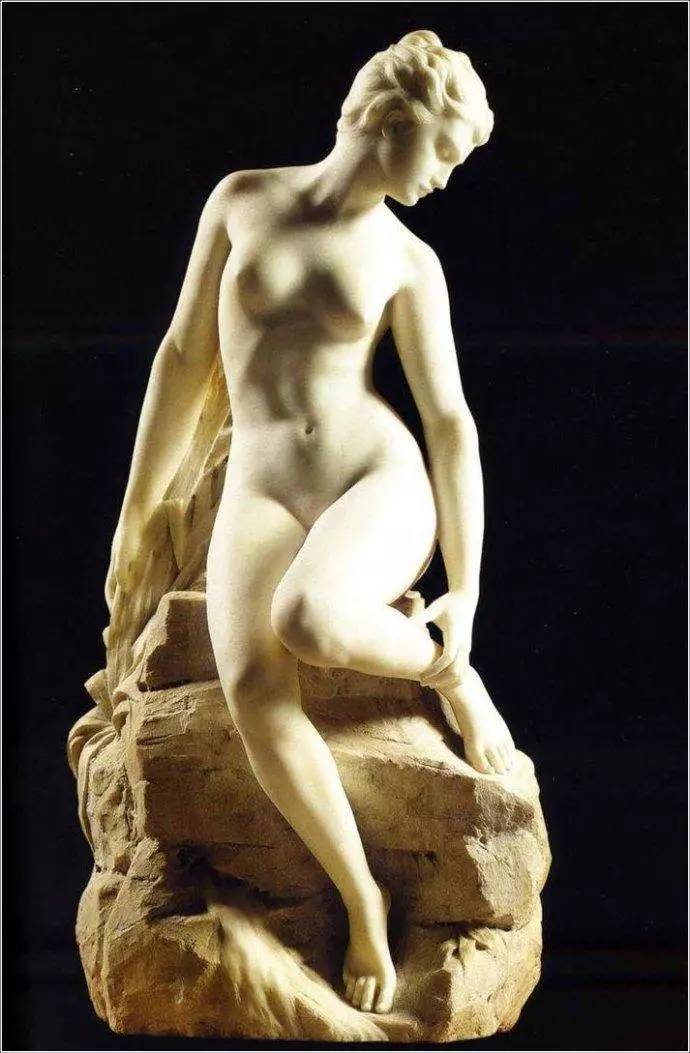

(卡米尔作品:以自己为原型的自塑像)

卡米尔·克劳戴尔(1864—1943以下简称卡米尔),法国天才女雕塑艺术家,人们常听说的“罗丹的情人”,就是她!

她与罗丹爱恨情仇一场,最后的30年被“活生生”幽禁在精神病院。天才女人疯了,罪责只能罗丹来受,于是,“被罗丹碾压的情人”这样的文字见诸报端。

罗丹,被刻画成嫉妒她才华、爱她却不娶她、在她流落街头苦苦挣扎时还要落井下石、在她精神极度崩溃时弃她不顾的、自私的、毫无责任感的男人。

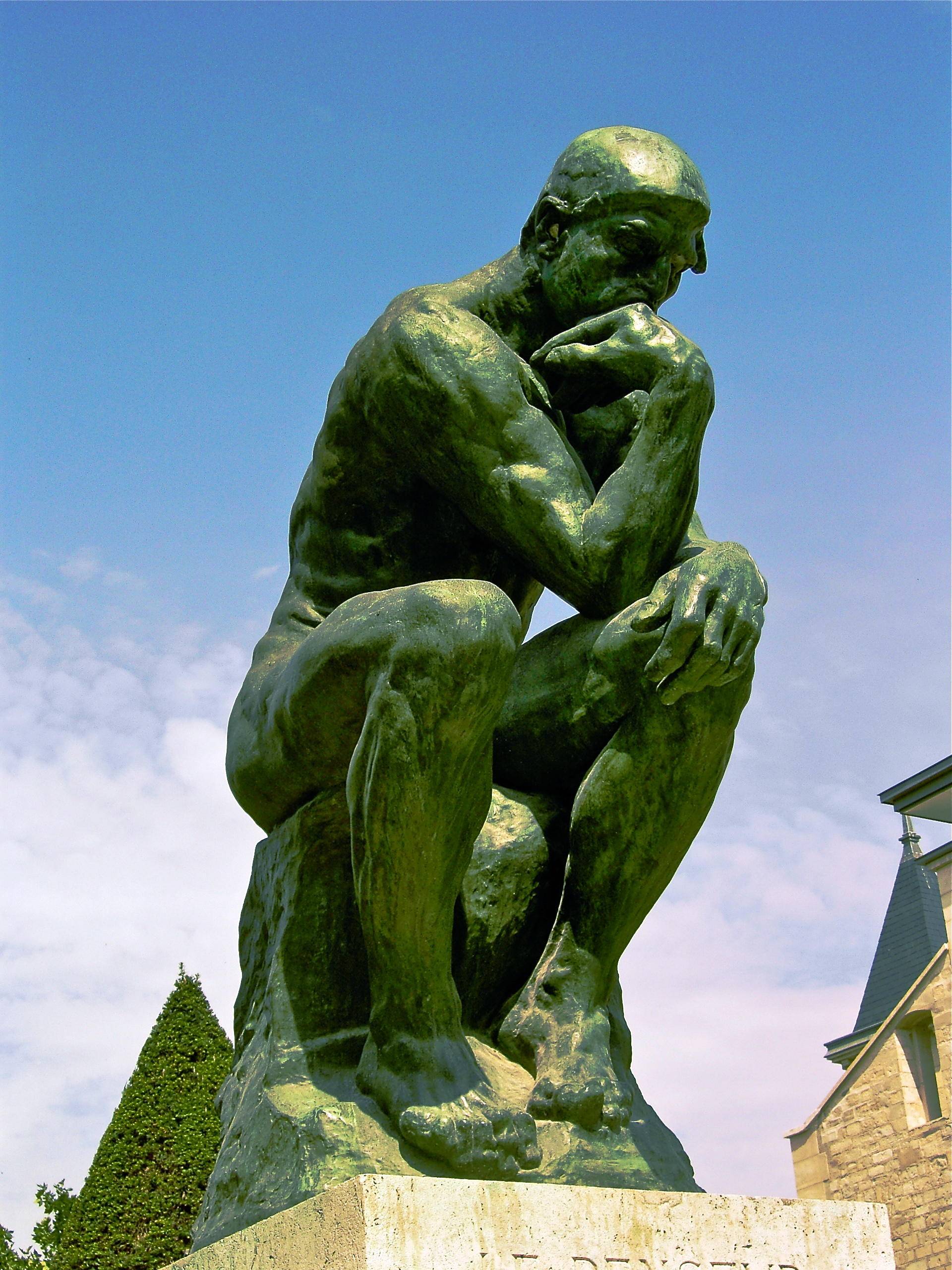

罗丹,《思想者》的创作者,伟大的雕刻家罗丹,成了一个处处抄袭卡米尔思想的伪造者,成了一个“提起裤子不认人”的男人!?

他,真是这样一个男人?

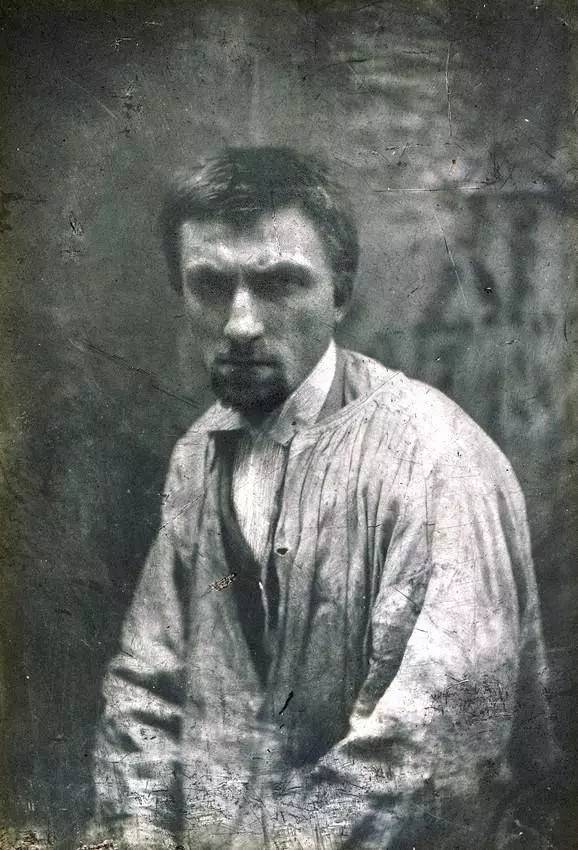

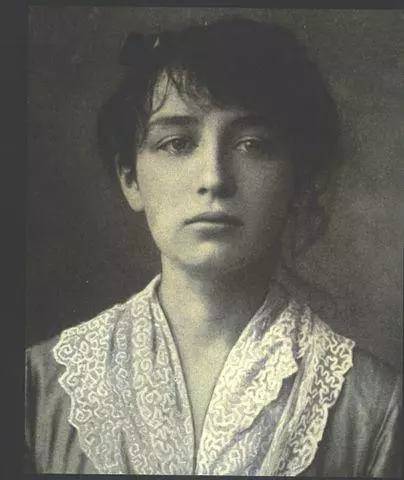

(隔空对望:奥古斯特·罗丹,1862,22岁 ¦

卡米尔·克劳戴尔,1884,19岁 )

卡米尔,她对艺术的火山爆发般的激情、她对爱情的渴望、她对社会的抗争以及她身陷精神病院的挣扎,全部被“罗丹爱过又抛弃的情人”这张面具遮住了。

卡米尔痛恨罗丹,如果历史可以重写,她宁愿从没有遇到他!

“我将我所有粗暴的个性赋予了他,他将我的虚空给我作为交换。”

——卡米尔

大胆假设,她生命中遇到一个好老师,优秀的工作伙伴,爱上一个忠诚的平凡人,这样她就能顺利完成她的艺术家的梦想吗?

很难说。

---

“疯癫”的萌芽:夹在父亲的爱与母亲的恨里

1864年12月8日,卡米尔出生在一个银行家父亲和严苛的天主教徒母亲的家庭,从幼年开始就展露出不同一般正常孩子的“疯癫”性情。她喜欢玩泥巴,小小年纪就“鬼使神差”般把泥巴捏的造型百出,父亲波罗斯伯惊叹她的天赋,发誓要培养女儿成为最伟大的雕刻家。

信奉“女子无才便是德”的母亲,却深不以为然,与丈夫大唱反调。虽然最后拗不过更强悍固执的丈夫,为了卡米尔的学习举家搬到另一座城市,却使卡米尔与以母亲为首的家庭其他成员从此埋下永远无法修复的祸根。

母爱的缺失,关闭了卡米尔未来受到伤害时的可以寻求的庇护所。

仗着父亲的深爱,卡米尔的学艺之路堪称顺利。

虽然法国美术学院不收女生,著名雕刻家阿尔弗莱德·步歇,父亲波罗斯伯的朋友,答应做卡米尔的导师,当他因公离开巴黎时,顺便把这件工作交给了好友罗丹。

卡米尔和罗丹的爱情,随即开始进入历史。

再回到卡米尔的少年时代,来看看家庭对她的影响。

性格强势的父母双亲,在培养卡米尔方面频起冲突,这种不可调和的矛盾,让天性激烈对艺术情有独钟的卡米尔,越来越向父亲靠拢。不难想象,母亲眼中的“疯癫”的卡米尔,早已是不可救药的“疯子”。她处处为难卡米尔,甚至当着丈夫的面数落卡米尔的“鲁莽失礼”,以母亲为首的家庭其他成员,从此和卡米尔成了仇敌。

1913年3月2日,卡米尔的父亲去世,没人通知卡米尔。

(保罗·克劳戴尔)

“卡蜜尔有各种恶习,我不想见到她,她对我们伤害的太多了”,母亲这样写信给医生。她以不原谅这个“用不道德的行为毁了自身”的女儿,在精神病院几次下达通知说卡米尔已痊愈可回家休养,用沉默拒绝了医院的请求。

曾经给予卡米尔手足情的弟弟保罗·克劳戴尔,为了和姐姐争夺父爱而勤奋写作(他6次获诺奖提名,是著名诗人兼外交家,1895–1909年出任法国驻中国参赞),此时,在母亲和妹妹的影响下,转而敌视这个被父亲赞为“有天分”的姐姐。他曾亲口对人说,“我才是家里唯一的天才!”。

卡米尔的妹妹路易莎,为了和哥哥平分父亲留下的遗产,对姐姐卡米尔的“堕落”表示开心。

因此,从童年起,卡米尔一步步远离家人(父亲尽管后来因为卡米尔与罗丹的关系大为失望,但一直是支持的态度)。《卡米尔的一生》这本书中的一些数据,对分析卡米尔悲剧的形成,更有说服力。

1905年,41岁的卡米尔出现妄想和迫害症,被诊断为精神分裂。

1906年,保罗结婚后被派往中国,暂避弟弟住所的卡米尔过着离群索居的生活。

1913年3月2日,卡米尔父亲逝世,没人通知卡米尔。

1913年3月10日,卡米尔被关进精神病院。

1920年6月1日,Brunet医生写信给卡米尔母亲,要她接卡米尔回家,被后者以沉默拒绝。

(卡米尔,电影《卡米尔·克劳戴尔》剧照)

有记录表明,虽然卡米尔的病情时好时坏,在进行艺术创作时她是清醒的。

当报纸上有人发文谴责卡米尔的家人迫害天才雕塑家时,写给卡米尔的信件(除了保罗的)全部被母亲以各种理由拦截。

在卡米尔30年的形如监禁般的生活中,保罗去看过她七次(1913, 1920, 1925, 1927, 1933, 1936, 1943),以过去式称呼姐姐(仿佛她已经死了)。卡米尔孤独的岁月里,唯一的期待就是等着“她亲爱的小保罗”来看望她!卡米尔的妹妹路易莎只在1929年去过一次;而他们的母亲则一次也没去过。

(卡米尔与杰西·林寇在巴黎的工作室)

杰西·林寇,英国女雕刻家,是为数不多的几个去看望卡米尔的朋友之一。她坚信,卡米尔的疯癫“不是真的。”;而罗丹的朋友马西亚斯坚持认为,保罗是个把姐姐的天才“关”起来的“傻瓜”。

1943年10月19日,在蒙德费格的精神病院关闭长达30年的卡米尔去世。

早在9月份保罗被告知卡米尔病重,但他既没去见她最后一面,也没参加她的葬礼。

卡米尔被葬在蒙德费格精神病院的一处为穷人预留的公墓里,随着公墓被铲平,香迹再无处可寻。

(卡米尔的象征性的墓碑)

在《卡米尔·克劳戴尔的一生》中,这样写道:

“卡米尔去世十年后,她的遗骸被转移到另外一处公墓,和当地很多穷人的墓穴混在一起。她将永远停留在这个她一直尝试逃出去的地方,她将永远也回不到她热爱的维伦纽夫。保罗,在处理姐姐卡米尔一事中难以被人谅解,而他也从不考虑卡米尔墓穴的事情。倒是他自己,对自己的墓穴做了精心挑选,还对墓碑的铭文字斟句酌。时至今日,诗人保罗·克劳戴尔的粉丝到他的墓前做凭吊,却无人知道卡米尔落在何方。

在维伦纽夫,一块粗糙的纪念牌会提醒好奇的游客,这是卡米尔·克劳戴尔曾生活过的地方,但是她的遗骸仍然不知所踪,只知道它就埋葬在关押了她三十年的公墓的某个角落。”

“疯癫”的升华:爱上一个不该爱的人

当女人爱上男人,或者说当卡米尔爱上罗丹时,最初是甜蜜的。

所有爱情的开始,都是甜蜜的。

(卡米尔与罗丹,电影《卡米尔·克劳戴尔》剧照)

在罗丹工作室里,卡米尔赤裸着身体一动不动,她柔滑洁白的躯体,在微光中泛起神圣的光辉,反映在罗丹的眼中。

“生活中不是缺少美,而是缺少发现美的眼睛,”罗丹说。

是他发现了卡米尔的美。

(卡米尔、罗丹和罗斯,电影《卡米尔·克劳戴尔》剧照)

一个是心怀敬佩的甘愿做他模特的19岁学生,一个是流连在女人的温柔乡却从未找到爱情的老师。当卡米尔看到罗丹对其他模特暧昧时,她不明白内心涌起的酸涩。深谙女人心的男人,深掩对卡米尔的爱恋,(这是他唯一的爱!)不动声色的诱惑着卡米尔:他要卡米尔主动送上来。

成熟的罗丹,对未经人事的卡米尔,是个插满鲜花的陷阱。

(卡米尔作品:华尔兹,青铜雕塑,1889-1905)

莎士比亚说,爱情里的人都是瞎子。

这不正是爱情的魅力吗?

太理性的人如尼采、叔本华,是“绝对不会跳进女人的陷阱的!”。叔本华说:“只有哲学家的婚姻最幸福,但是哲学家是绝对不会结婚的!”看看,多理性,多让人讨厌。

卡米尔爱上罗丹前,享受着无条件的父爱与手足情,遇到罗丹后,像船入大海一样,这种不设防的爱,就被寄托在罗丹的身上,这个比她年长、可以带她在艺术花园漫步的、浪漫而成熟的男人。

我如果爱你——

绝不像攀援的凌霄花,

借你的高枝炫耀自己:

.....

不,这些都还不够!

我必须是你近旁的一株木棉,

做为树的形象和你站在一起。

—— 舒婷:《致橡树》

舒婷的这首爱情诗,真希望卡米尔已经熟读百遍,对爱情的真义能了然于心。

然而只是希望。

女人,尤其卡米尔这个痴情女子,把付出和奉献当做爱情,痴情中失去了自我。

继续回到卡米尔和罗丹的故事中。

假设共涉爱河之前,男女双方先把对方分析一下,左思右想一番后,大部分人也许会选择不爱。

《射雕英雄传》中俏皮可爱的“黄蓉”翁美玲,把缺失的父爱全部寄托到男朋友汤镇业身上,她的“令人窒息”的爱情,因为心理太过于强烈依赖一个男人,最终造成男人的逃离。极度失望无望之下,翁美玲自杀了。

爱情无罪,从来没有对错,若有错,则错在爱上一个不该爱的人,更错在为什么会有爱。

(阿尔弗莱德·步歇作品:造就罗丹的卡米尔,大理石雕塑)

年龄差25岁,卡米尔的爱情带有强烈的“恋父情结”,罗丹成了她的依靠,她的全世界。

有个女人,无法解释自己因何爱上大自己二十岁的男人。一次做梦,她见到父亲从坟墓里暴怒的跳出来,厉声质问:“你爱他是为了什么,你就至于那么缺爹吗?”

“幽暗的心灵”:罗丹是大隐于市的“苦修士”

30岁之前的罗丹,绝对是个背负沉重命运的人。

1840年,罗丹出生在贫寒的工人家庭,对艺术的爱使他从小靠自修一点点积累起艺术知识。

姐姐玛丽为了他的学业,放弃教育,过早担起挣钱养家的担子。后来,罗丹曾给姐姐介绍求婚者,没想到男人是骗婚骗色,伤心绝望的玛丽进入女修道院,不久就死在那里。

姐姐玛丽的逝世,对罗丹不啻为晴天霹雳。

他曾答应姐姐的幸福,随着玛丽之死,成了无法实现的空诺。

1862年,罗丹怀着愧疚进入修道院,以忏悔和苦修,以禁欲来纪念对姐姐的爱。

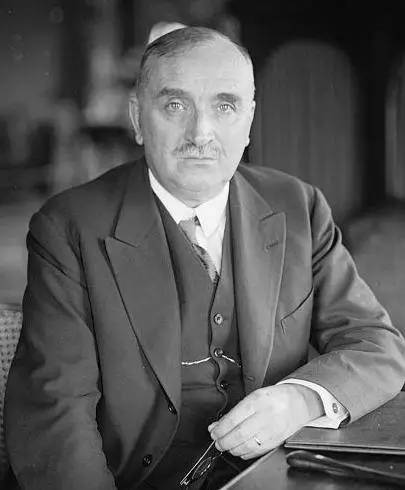

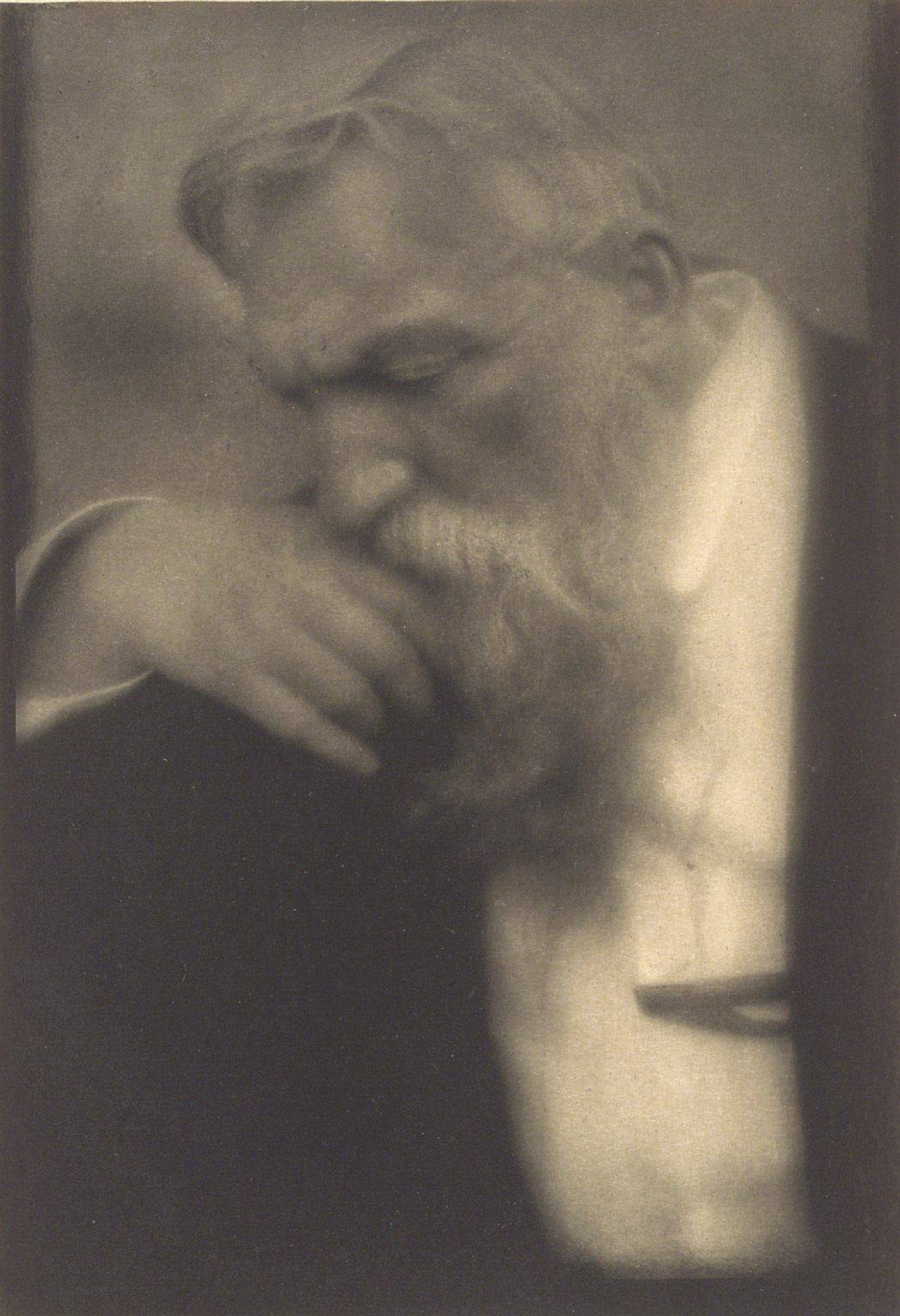

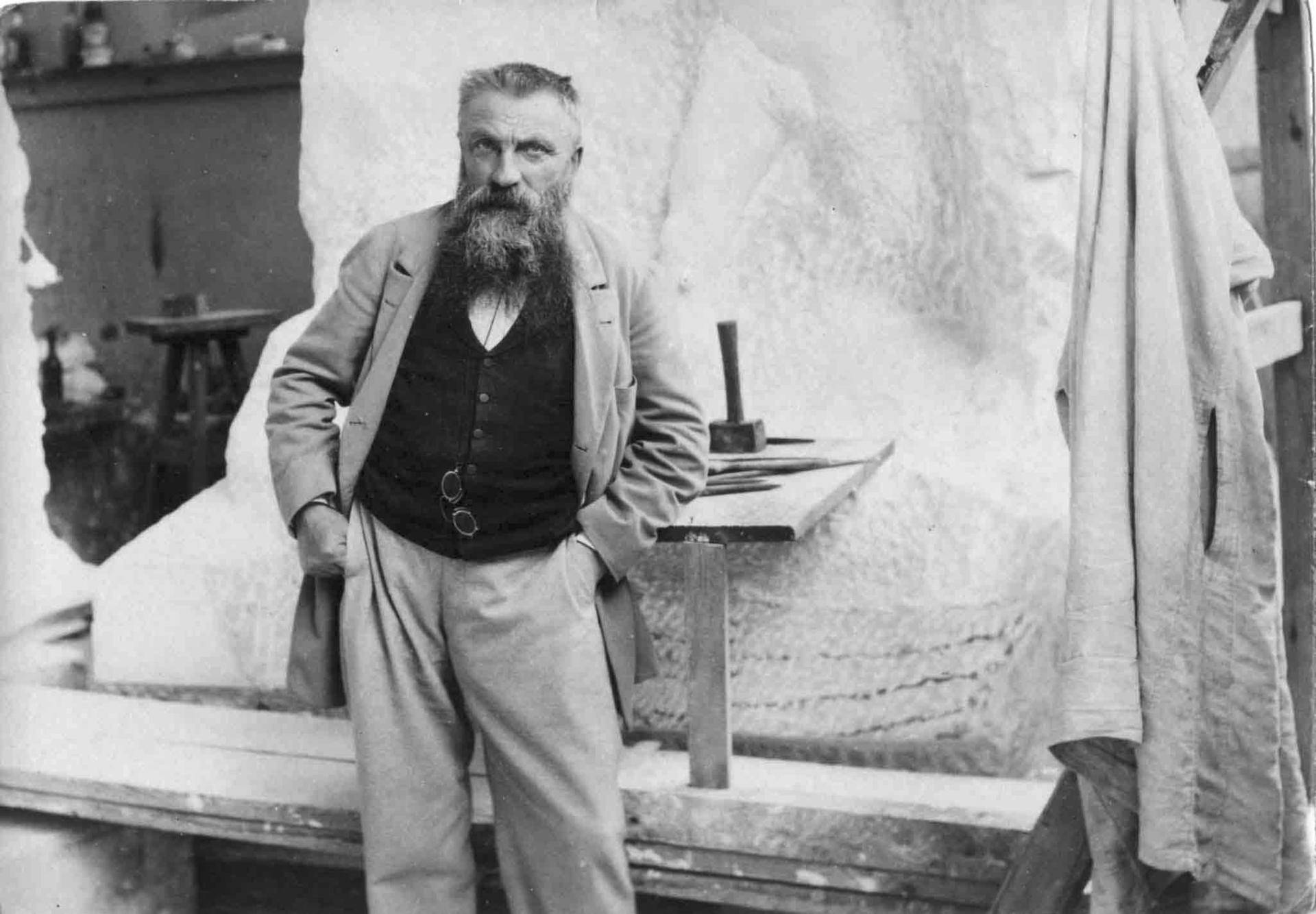

(奥古斯特·罗丹,1911,71岁)

修道院长看出罗丹的才华和对艺术的追求,更看出苦修不适合他的身心,劝他返回俗世。

罗丹离开了,把修行的心留在那里,只带回一架驱壳。

想象下他离开修道院时的心情,频频回首,既是对姐姐灵魂的感念,又是心心念着不忘苦修的誓言。

(罗丹作品:巴尔扎克纪念碑,青铜雕塑,1891-1898)

离开修道院的两年后,1864年,24岁的罗丹开始与罗斯·伯雷生活在一起。罗丹为生计忙碌奔波,做工匠,做装修师傅,与没有文化举止粗俗的女裁缝罗斯·伯雷,也算是门当户对。

贫贱的人生,爱情是奢侈品。

难以想象疲累终日的罗丹,还有精力和兴趣谈一场风花雪月般的爱情。

罗斯·伯雷对罗丹不离不弃,甚至不要求罗丹给她一纸婚约,更甚至在罗丹发迹后的寻欢作乐,她采取视如不见的态度。

罗丹需要的正是这种自由,从这一点看,不争不闹的罗斯有大智慧。

罗丹对罗斯·伯雷的不离不弃,还另有原因。

除了感激她在他贫寒困境中给予的爱(如果这也是爱的话),更因为他曾为姐姐许下的诺言:他要她幸福!

如果姐姐活着,也该是像罗斯这样,没有文化随便找个人过一生!成名前后的罗丹,无论在哪儿,都带着这个女人,用“同甘共苦”形容两人的关系毫不为过。

除此之外,还有作为“隐修士”的罗丹的另一个心理:如果爱是激情是肉欲,那就让这不含任何激情肉欲的结合,当做是他在俗世的苦修吧!

男人罗丹,心里的阴影够大的。

(罗丹作品:加莱义民,青铜雕塑,1884-1889)

当然,“苦修士”的罗丹,更是追求艺术的男人,他所理解的生命是“无尽的享受、永远的快乐、强烈的陶醉”,一边是与无趣平庸的女人共居一室,一边是流连在感官享受中。

身为艺术家的罗丹,习惯了这种生活,任何改变,既是违背他内心对姐姐的“诺言”,叫他与“苦修”的誓言对抗,也会影响他创作的自由。

即使这种改变,是来自他爱的女人卡米尔,罗丹也要再三权衡之下,才能下定决心。

这就是被卡米尔爱上的罗丹。

卡米尔眼中的爱人罗丹,热情浪漫,是个给自己写情书喊自己宝贝的男人。她天真的以为,如果她足够爱,足够付出,她就可以与罗丹携手走在追求艺术的路上。

19岁的卡米尔,陶醉在爱情里的孩子,对罗丹,即便他真心爱她,又能真正了解几分呢?

(罗丹作品:思想者,青铜雕塑,1879-1889)

两人相爱了,如胶似漆,爱情给予双方无尽的创作灵感,他们不仅爱着,更是把爱倾泻到一座座美丽的雕塑中。

如果能这样爱下去,一直到老,该会能鼓励多少在爱情面前战战兢兢的有情人啊!

可现实是残酷的,即便两人有多么爱,走到最后,爱情还是成了伤害对方的理由。

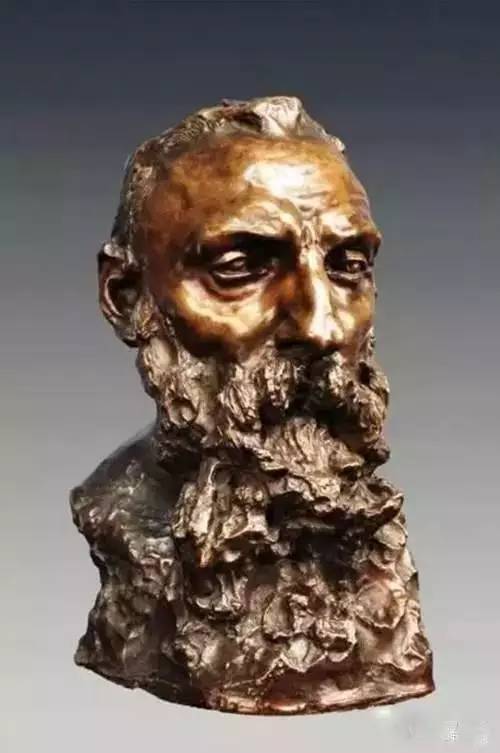

(卡米尔作品:罗丹像,青铜雕塑,1892)

“疯癫”的罪魁祸首:玉石俱焚的激情性格

卡米尔的爱情,是罗丹的创作灵感之源,他如同“饕餮”一般吸取着来自卡米尔的爱,进入他创作的盛年。同样的,在罗丹的爱情与指导下,卡米尔也完成几件重要的作品。

终于有一天,卡米尔提出同罗丹结婚。

换做一个稍有理性的女人,稍稍解析罗丹的心理,可以得出如下结论:和女友同居二十年并且育有一子,却不娶她,原因要么是同居对象不够出色,要么是害怕一纸婚书的约束。

(罗丹作品:戴帽子的卡米尔,青铜雕塑,1886)

卡米尔想当然的认为,罗丹没有娶罗斯,是在等像她这样的女人。

她有理由这样自信。

“罗丹的艺术需要卡米尔的身体去完美地展现(卡米尔从一开始就是罗丹最满意的裸体模特儿),就像卡米尔的激情需要罗丹的思想去清醒地表现一样。另外,罗丹可以给予卡米尔如父亲般的关爱,如兄长般的呵护,以及艺术家的批评目光、中肯意见,很长一段时间里,卡米尔除了罗丹以外再没有什么艺术家朋友,罗丹就是她的全部。”两人同居期间创作的很多“爱”的雕塑,以及罗丹写给卡米尔的情书,(卡米尔的回信中,常有“罗丹,千万不要再骗我!”),甚至在他临终之际,念念不忘的遗憾,“巴黎毁灭了,看不到我年轻的妻子了,《地狱之门》无法完成了。”无不表明罗丹深深爱着卡米尔。

一个未婚,一个未嫁,有爱情,有共同的理想,不结婚还要怎样?

但是,罗丹拒绝了卡米尔。不是不够爱,也不是害怕婚约的束缚,而是卡米尔的带有“窒息”的激情之爱,让罗丹心怀恐惧:他需要安静,需要自由,而卡米尔是随时爆发的火山,是一团燃烧的火焰!

——

女裁缝罗斯,可以容忍罗丹“玩”女人,却没有糊涂到容忍他“爱”女人。

她的泼妇的蛮横无理,在找上卡米尔后暴露无遗。她对罗丹的指责,无形中帮助罗丹记起或许已被他“遗忘”的对姐姐的诺言。

罗丹写信给罗斯·伯雷致歉,保证他将“永远做她的罗丹”。

与此同时,罗斯·伯雷和卡米尔的争夺之战,闹得沸沸扬扬一度成为社会头条。

罗丹害怕了,他害怕被卡米尔毁了。

他变得谨小慎微,变得自私了。

他保护自己的方式,很残忍,他要看着卡米尔自己毁灭,任由这座火山爆发最后归于沉寂。

罗丹曾说过:“艺术是孤独的产物,因为孤独比快乐更能丰富人的情感。”

(情人之吻:上图罗丹作,大理石雕塑,1904 ¦

下图卡米尔作,大理石雕塑,1905)

甜蜜和快乐之后,罗丹又渴望“孤独”了。

他又有几位新的情人,虽然他念念不忘的还是给予他刻骨铭心的爱情的卡米尔。

(罗丹作品:睡眠,大理石雕塑,1889-1894)

如果罗丹的这些顾虑,让卡米尔稍长点理性,克制住自己原本就极具“疯癫”的强势个性;如果罗丹哪怕用些手段,处理好三人的关系,让女裁缝和女艺术家和平共处;更如果卡米尔另有倾心的对象,甘心做罗丹的“众多情妇”之一,或许,卡米尔和罗丹的历史就要改写?

说不定,还能等到童话故事里的“王子和公主从此幸福的生活在一起”。

谁能说得清,谁也不是谁的上帝。

再比如,卡米尔可以参考毕加索的情人弗朗索瓦丝·吉洛。

同是艺术家女人爱上大师级男人,卡米尔为什么不能像弗朗索瓦丝那样活得潇洒自如呢?

弗朗索瓦丝爱上毕加索时,这样说:“我知道毕加索风流成性,与他相伴会是一场灾难,但我不想错过这场灾难。”弗朗索瓦丝不爱的时候,把毕加索抛弃了!她成了毕加索一生中惟一将他抛弃的女人,这让习惯抛弃情人的毕加索很不习惯。

然而,卡米尔毕竟不是弗朗索瓦丝·吉洛,正如罗丹也不是情圣毕加索一样。

甚至,我们很难脑补卡米尔爱上毕加索会如何。

(弗朗索瓦丝·吉洛与毕加索)

更甚至,卡米尔可以参考莎乐美女士,尼采发牢骚“你要去女人哪里吗,别忘了带上鞭子!”就是在这位威严的女人那儿碰壁等来的警句!

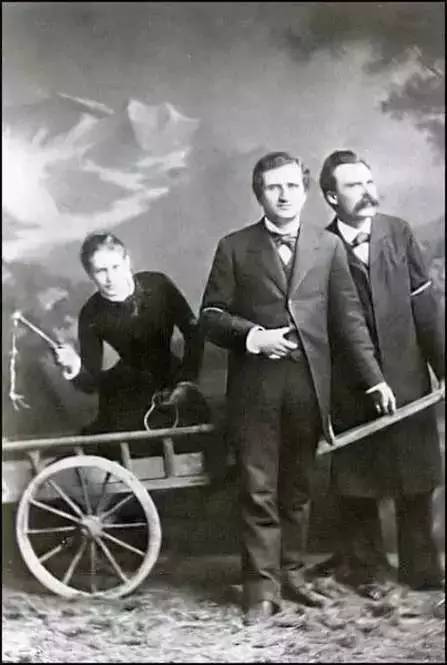

(莎乐美,保尔和尼采)

尼采和莎乐美第一次见面,说,“我们是从哪个星球上一起落到这里的?”

从一开始,就是两个哲学家开启对人生存在意义的探索。

尼采几次三番向莎乐美求婚,遭到对方的拒绝,让心高气傲的尼采大受折磨。后来,尼采专门给三个人设计摆拍了这张图片:当男人爱着女人,甘于被奴役。

只是,这鞭子握在女人手里的!

“疯癫”的催化剂:女人的尊严可以毁灭自己

两人相爱时,把爱情刻进雕塑里。

爱情会老会消失,雕塑却依然在那里,变成永恒的存在。

(卡米尔作品:成熟年代,青铜雕塑,1898-1913)

据说,当罗丹看到卡米尔的雕塑《成熟年代》,一个老妇人在怂恿一个男人跟她走,不顾下跪的女人的乞求。罗丹明白这是她在影射自己、罗斯伯雷和他三人的关系,这让他很愤怒。

尽管卡米尔把雕塑解释成“青春、成熟、老年”的自己,罗丹还是终止了对卡米尔的资助。

与此同时,望女成凤心切的父亲波罗斯伯,也开始陷入失望。

他眼看着卡米尔爱上罗丹,把所有精力和时间搭在写着“罗丹创作”的作品上,忍不住要问,“卡米尔,你的作品在哪儿?”

父亲的质问,唤醒了卡米尔的某部分意识,她最初也曾对父亲做过承诺,要做“伟大的女雕刻家”!当女人的个性要求出现,一直习惯于卡米尔奉献的罗丹,自然产生戒备和不快的心理。

当那个时代的男性至上的心理遭到挑战时,罗丹就彻底变成了一个维护男权的平庸男人。

不可磨合的矛盾,在原本相爱的两个人身上,越演越烈。

(奥古斯特·罗丹)

1892年,流产后的卡米尔离开了罗丹,但直到1898年之前,两人仍定期会面。

分分合合中,结婚的事情一再提起,罗丹始终拒绝。

他不娶卡米尔的另一个原因:他不要一个和他平起平坐的伴侣。

甚至,对于卡米尔的创作,他也采取了“不支持和不赞助”的态度,这从根本上扼制了卡米尔的创作激情,当卡米尔的作品无法得到认可难以销售,缺乏资金进行某些昂贵的雕刻创作时,卡米尔把受挫的原因推到了罗丹的身上。

曾经乐观自信的卡米尔,把对罗丹的爱情,转成了誓要赢回“尊严”的恨。

女人许诺自己,要成为一个自信、坚强、独立的女人时,恰好说明她无法做到这一点。她用承诺强调目标,来淡化内心的恐惧:她因为太依赖别人而无法真正独立。

离开罗丹的卡米尔,陷入到越来越深的深渊无法自拔。

1903年,卡米尔的作品开始在巴黎几家沙龙出售,人们只认“罗丹的情人”这个标签。始终无法摆脱罗丹的影响,给卡米尔的心理造成极大伤害。

(卡米尔作品:帕尔修斯与美杜莎,泥塑,1902)

从1905年开始,卡米尔出现疯癫的迹象,臆想和迫害证。

罗丹,这个深爱着卡米尔的男人,即便自私,也没有忘记两人曾有过的爱。他害怕被卡米尔毁了,但在安全的距离之外,他还是想伸手挽救卡米尔。

他提出资助卡米尔的作品展,他购买卡米尔的作品。在遭到因爱生恨的卡米尔的拒绝后,他转而经由第三方购买卡米尔的作品。但是,卡米尔强烈的自尊心,不允许她接受来自罗丹的救助。

在疯癫边缘徘徊的卡米尔,或许唯有婚姻可以挽救?

罗丹再次拒绝了。

卡米尔把自己锁在家里,拒绝把雕塑卖给上门求索的顾客,她怀疑这是罗丹的怜悯,更怀疑这是罗丹要买去抄袭她的创作,她甚至害怕罗丹会找人来害她。

她的猜疑如此厉害,以至于亲手用重锤砸毁她把那么多爱放进去的雕塑。

爱情在她的眼里变成巨大的讽刺和耻辱,曾经有多爱,这些雕塑就有多可笑!

(卡米尔,电影《卡米尔·克劳戴尔》剧照)

她通过巨大的破坏,试图修补被爱情伤的千疮百孔的尊严。

如果有可能,她宁愿从没有爱过罗丹。

“如果我能有所选择,我会很乐意更换职业,说不定我的日子能混得好一些,有钱买一些漂亮衣服或帽子,搞不好这才真正适合我的内在天性;而不是把我的生命和热情,投注在这些到底有没有什么意义都还不知道的雕塑品上面......”

——卡米尔

(创作中的卡米尔)

罗丹开始自责,尤其是他们共同创作的《巴尔扎克纪念碑》取得巨大成功时。

他找到卡米尔,试图要她回心转意。

婚姻再次被提起,罗丹转身而去,从此再不相见。

1913年3月2日,卡米尔的父亲去世,没人来通知她。

然而噩耗还是来了。失去父亲的资助,凭着自尊而拒绝罗丹救助的卡米尔,衣衫褴褛,在滂沱大雨的街上放声哭泣,这样的悲剧画面,正是《李尔王》中老国王抱着死去的女儿,在无人的旷野抚尸痛哭!

几天之后,人们在街上找到几近赤裸的衣衫不整的卡米尔。

她疯狂了。

1913年3月10日,一辆车把赤裸身体彻底疯癫的卡米尔送进了精神病院,保罗签署住院证明。

同年,罗丹突发中风病倒。

这就是曾经的爱情,两个相爱的人,成了天各一方的仇人。

结语

卡米尔的世界里,要么是爱,要么就是恨。

普通女人在追求爱情的路上,尚且遇到各种磨难,一次次书写“红颜薄命”。做为艺术家的卡米尔,这条路更显得艰难。弗朗索瓦丝和莎乐美毕竟是少数。

她的爱情,就是一场华丽绽放的焰火。

(不同时期的卡米尔)

然而,有谁能像卡米尔那样,如此执着于爱情,又不放弃自己伟大的艺术之梦?

荣格根据里比多的倾向来划分性格类型,精神分析学认为,力比多是一种本能,是一种力量,是人的心理现象发生的驱动力。

从卡米尔的一生看,她符合荣格对“内倾性格”的判断,拥有内倾思维,具有情感压抑,冷漠,沉溺于玄想,固执,刚愎和骄傲等人格特点;同样的,内倾情感性格会把情感深藏在内心,沉默,力图保持隐蔽状态,气质常常是忧郁的。内倾感觉型的人,深受自己心理状态的影响,似乎是从自己的心灵深处产生出来的。他们艺术性强,直觉压抑。

(老年卡米尔)

这种性格,遇到那个男尊女卑的时代,各种冲突,难怪啊。

波伏娃在《第二性》中描述当时的法国社会,基督教的观念形态依然压迫女人。

圣保罗把女人从属于男人的信条建立在旧约和新约全书的根据之上。他说:“男人不属于女人,但女人却从属于男人;没有一个男人是为女人创造的,但创造女人却是为了男人。”

曾进入修道院苦修的罗丹,何尝不这样相信呢?

(西蒙娜·德·波伏娃,法国作家哲学家)

卡米尔生不逢时,那个时代不允许女人从事艺术创作。

但她又够幸运,有父亲的支持,有大师步歇的指导,更有罗丹的爱情。

而她的幸运恰好也助长了她强势性格的形成:她的艺术之路,初看起来一帆风顺!

又是这强势自信的性格,要求她独立于男性,独立进行艺术创作,(比如她毅然离开罗丹,建立自己的工作室)。

但女性终归是弱势,当社会集体对她关闭时,即便罗丹出于爱而帮她一把,仍无法改变她被社会隔离的命运。

越是美丽的女人,越容易拥有传奇的人生,然而多是悲剧的人生!

(罗丹博物馆)

1917年11月17日,77岁的罗丹逝世,在遗嘱中,他要求在罗丹博物馆中开辟一个展室,专门展出卡米尔的雕塑。尽管卡米尔毁掉了大部分作品,但仍然保留下来大约90件雕塑、素描和绘画作品。

1951年,保罗在罗丹博物馆组织了一场卡米尔雕塑展。

2005年,在加拿大魁北克和美国底特律分别举办了一场罗丹和卡米尔的联合雕塑展。

2008年,罗丹博物馆推出一场卡米尔回顾展,其中包括卡米尔80多件作品。

1980年代,随着几部关于卡米尔的传记出版,人们越来越关注她的生平和创作。

1988年,电影《卡米尔·克劳戴尔》上映,故事从43岁的罗丹遇到19岁的卡米尔开始。

作者简介:刘立敏,笔名刘留,河北省保定市人,大学外语教师,喜欢与文学和艺术有关的人生故事。

[声明]以上内容只代表作者个人的观点,并不代表本网站的观点。支持公益传播,所转内容若涉及版权问题,敬请原作者告知,我们会立即处理。