吴争艳作品创作读解:“生命的张力”

来源:艺术国际 作者:刘智峰 时间:2016-08-15

自从人类自觉于自己的思维活动以来,便不断寻找合适的物质媒介来承载自己的思想活动,以便记录。如石器时代时期的洞穴岩画、石刻等,久之,人类审美活动从劳动和生活中独立出来,演变为一个完整的形态系统。这时思想的物质承载体就显得更为重要,中国自绢和宣纸发明以来便以此作为艺术思想的传承工具,沿袭千年。西方则以亚麻布作为绘画的主要载体,数百年来未有更改,虽现代主义时期艺术家为寻其艺术个性张扬和风格的区别,在材质的使用上变得繁杂起来,生活杂物、橡胶、塑料、玻璃、沙石、金属等各种材质和不同化学属性的物品以拼贴的手段皆一应入画,此皆为“现代主义”之果。但究其根本,以毛笔、烟墨者终未脱离宣纸,以油彩者未脱离其亚麻布。而宣纸和亚麻布皆为艺术承载物,并不参与作品的内容呈现和思想表达,仅为笔墨、油彩提供一个平面的表现空间,这也不失为中、西艺术的共性之一。

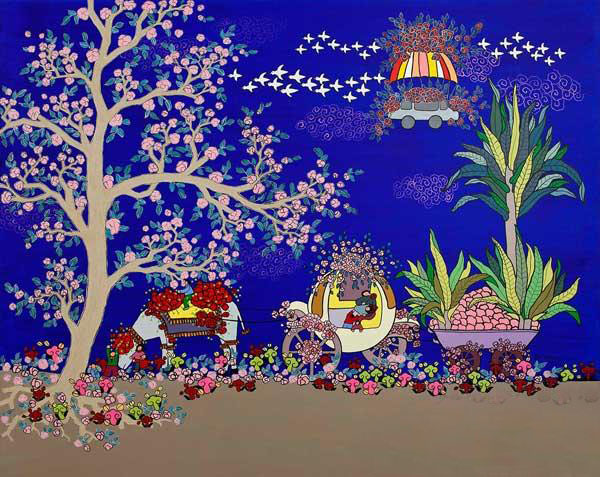

可见,画布直接作为画面图像的构成和艺术表达的一个因素和要素确实罕见之极。然而,吴争艳的作品是罕见之中的确实存在。画面以红、黄、蓝、绿的大花为画面大部分的图像和色彩构成,视觉上激烈又刺激,有一种极强的心理感染力。在这艳丽的花丛中,或点缀或半隐半露的物体和人物形象穿插其中,而这花并非作者的构思,而是现成的稼用,这是一种花布,是中国北方传统的被子面花布,是以前人们用来做被子用的。虽用这种布作为艺术创作的成份和手段者早有人使用过,或在画面中描绘、或用之拼贴、或在装置作品中使用,但这些并未尽其用,花布皆为衬托者。然,吴争艳直接将其作为画布,且以布上的花作为自己作品图像内容和内涵的一个重要的组成部分,可谓之极致和彻底!

吴争艳与这种花布结合表达来承载其艺术思想,并非“蓄谋”,而是偶然,但其实是有一种渊源的。其时,吴争艳在山西大学读书时,在一个集贸市场中偶然发现,一见钟情,便买回家悬挂在卧室中,激动不已,似乎要与它发生什么关系。此前她曾多次和我说:‘人们常说——红配绿不如屎,但我却特喜欢这种搭配,每当看到红与绿的搭配就兴奋不已。’她的母亲看到她用花布画画后曾和她提起,在她刚出生的那个时候奶奶就是用这种花布给她做小棉被子,我想就在当时吴争艳的潜意识里就和这种花布结缘了。

2002年,吴争艳把众多年轻人喜爱的麦当劳叔叔的的平面图像以重复的形式画在花布上,当时麦叔叔才刚到太原两年,非常火暴,当时她本人也很喜欢。这是她在花布上的第一次尝试,虽然只是将中国传统的花卉图案与全球闻名的麦叔叔并置在一起,但画面的传达是强烈的、鲜艳夺目的,花簇簇拥拥且四方连续的构成形式既纷杂又有秩序,大红色的布底与红、黄、蓝色的花交相陪衬,形成强烈的视觉感染力,而麦叔叔非常光纤地在花丛中向我们招手。在这幅画中,花布自身的图案内容与中国当下社会是非常相似的,既有传统性又非常热烈而招展地向世界敞开,那些完全盛开的花朵展示着它的全部内容,而麦叔叔是代表后殖民文化的形象大使,他在向我们,向中国招手。吴争艳这种中、西文化图象符号并置造成矛盾的创作思路的作品还有《自由女神》《可口可乐》和《圣母子》这些是她花布系列作品创作的一个端口。就图像上而言,早期这几张作品主要表现了传统性与现代性的对比;中国性与西方性的对比;单一性和多重性的对比。作为学生身份和学生思维状态的吴争艳,在这一时期的思考可以看出是从美术史的角度为出发点的,是基于中、西文化上的探讨,思想较为单纯,思维上也并没有更多的维度,这和她作为学生身份的生活状态有紧密的联系。

之后的创作她开始关注自己和周遭人群的生活、生存和环境,创作了《物之花》和《零食生活》。《物之花》的创作过程是历时三个月之久的写生作品,其时吴争艳已是三年级,课程并不太多,上课之余的时间全扑到画上,作画的状态有点像春蚕吐丝,全天的工作结果仅鹅蛋大小的面积而已,但对如此慢的速度她并未感到惆怅,每增加一个鹅蛋,她便兴奋不已。作品表现的是生活中废弃的各种品牌的软饮料包装,横七竖八堆作一团,穿插在花间,一种物质繁荣之势,因此以“物之花”美其名曰,其实是一堆垃圾而已。作品反映出现代社会消费程度的一个面,这种消费渗透到各种消费人群和各个消费层面,作品一并将因与果一起道出――物质的繁荣和消费的盛行给人们带来身体快感的同时也造成了环境问题。垃圾把大红的布底填满,艳丽的花漂浮其上,灿烂之极又泛滥之致,物之为物,花之为花,物与花,花与物,何从言说?此画动机由来于吴争艳的感受和经历,从学校到画室的路程并不远,也就两公里的路程,但所需的时间却的半个多小时,出了学校先要经过几百米的路边商铺和菜市场,在穿过村民房屋的街道时有一个比较壮观的生活垃圾场,经常看到喜鹊和弃狗在那里觅食,然后还要走一段黄土路,这段路被称为“沼泽”因为遇到下雨时便泥泞不堪,积水很深,路上的垃圾会漂在上面,路过此处时把事先准备好的塑料袋套在脚上,提一口气猛蹬过去,有时正骑到中央时被砖头卡住只好一脚踏在泥水里,到岸后将袋子弃之。这段经历常被她作为故事谈起,且津津有味并不以为苦。

《零食生活》是对自己吃零食后的包装袋的描绘,是由自己为出发点对年轻女孩子消费的一个反映。80年代后的人是伴随着零食成长起来的,这些都是改革开放带给她们的甜蜜一直延续至今的生活习惯,对物质的体验和占有是她们的一个共同特征,她\他们是开始物质化的一代。

[声明]以上内容只代表作者个人的观点,并不代表本网站的观点。支持公益传播,所转内容若涉及版权问题,敬请原作者告知,我们会立即处理。